연구실 탐방 (연소 모델링 연구실)

연소 모델링 연구실 (Combustion Modeling Laboratory or CML)은 연소를 활용하는 엔진 (추진기관, 발전기관)들을 대상으로 이론과 시뮬레이션을 통하여 연소 현상의 이해를 높이고, 더 깨끗하고, 고효율/고추력 엔진 개발을 추구하는 연구를 하고 있습니다.

CML 은 프로그래밍이라든지 컴퓨터를 좋아하는 학생을 환영을 하며, 이에 대한 사전지식이 없더라도 연구실에 들어와서 충분히 배울 수 있습니다. 연소기 내의 환경은 극한의 환경입니다. 고온 (2000 °C 이상) 및 고압(100기압)의 환경에서 작동하기 때문에, 실제 연소기내의 유동, 온도분포의 실험적 측정이 어렵습니다. 때문에 CML 연구실에서는 컴퓨터 시뮬레이션을 통해서 본 현상을 구현하고 있으며, 이를 바탕으로 연소기의 최적화에 이바지할 수 있습니다.

현재 여러 가지 연구주제가 연구되고 있는데, 응용 관점에서는 다음과 같이 크게 3가지로 나눌 수가 있습니다: (i) 액체 로켓, (ii) 항공 엔진, (iii) 발전용 엔진.

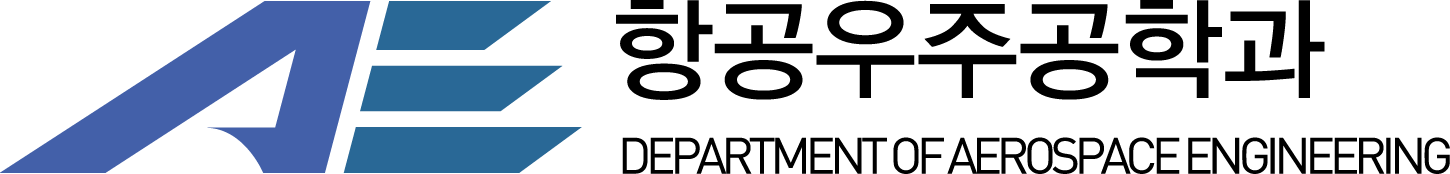

그림 1(a)에서는 무중력 환경에서 로켓내 연료 거동 시뮬레이션을 보여주고 있습니다. 지상에서 연료는 당연히 아래쪽에 위치한다고 생각할 수 있는데, 이에 반해 우주 공간, 즉, 무중력 상태에서는 위/아래가 없습니다. 연료탱크에는 특정 위치에 엔진과 연결되어 있는 유로가 있는데, 유로에는 항상 연료가 공급되어야 합니다. 때문에 무중력 상태에서의 연료 공급을 하기 위해서는 연료의 거동에 대한 이해가 필요합니다.

그림 1(b) 에서는 액체연료의 미립화 과정을 보여주고 있습니다. 항공엔진에서는 액체 연료(Jet-A)가 사용이 됩니다. 이 액체는 연소기 내에서 미립화/기화 과정을 거치게 되는데, 그 영향이 상당히 크기 때문에 연소기 제작시 해당 효과에 대한 이해가 필요합니다. 고정밀 시뮬레이션을 통하여, 이 미립화/기화/연소 과정을 first principle로 이해 할 수 있어야 합니다. 그림 1(c)는 스월을 이용한 연소기의 시뮬레이션을 보여줍니다. 스월은 유동에 회전을 주는 것이며, 이 회전을 통하여 연소기 내부에 공기역학적 재순환 영역을 만들어냅니다. 재순환 영역은 화염을 안정화시키는데 매우 중요하지만, 연소불안정이라든지 화염 역화를 발생시킬 수 있습니다. 따라서, 적절한 스월 강도와 연소기 형상을 채택함으로써 고효율 발전용 연소기를 만들 수 있습니다.

<그림 1. (a) 저중력 환경에서 로켓 연료 탱크내 액체 슬로싱, (b) 항공용 액체 연료 분사 시뮬레이션, (c) 발전용 가스터빈의 스월 노즐 시뮬레이>

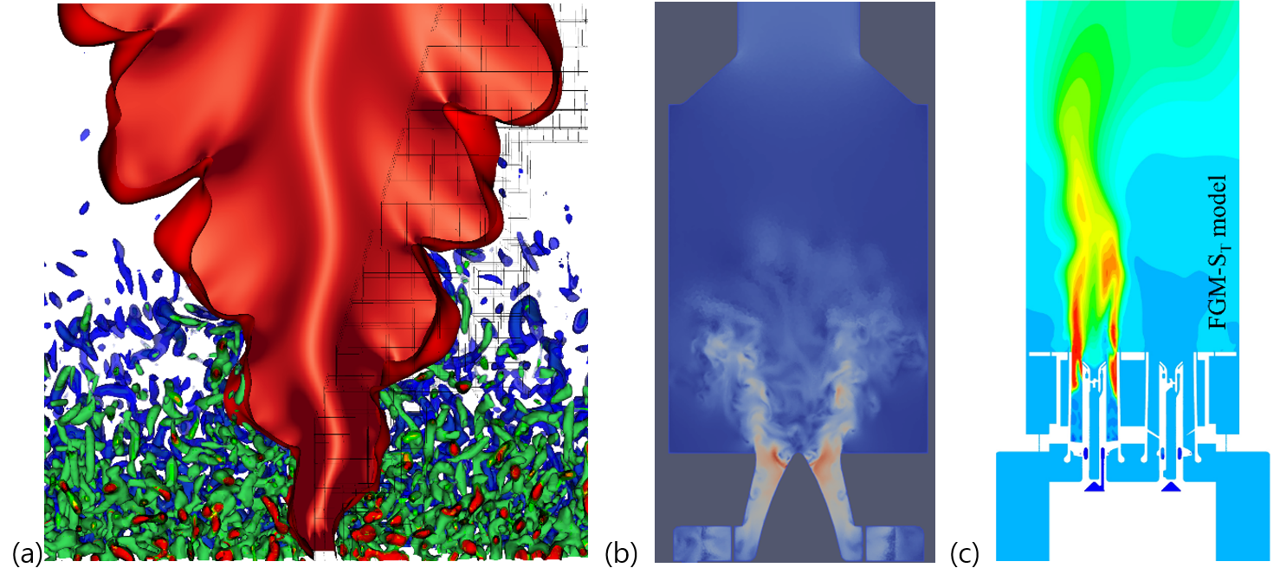

계산 방법론으로 보면, Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)와 Large Eddy Simulation (LES), Direct Numerical Simulation (DNS) 를 수행하고 있습니다. 정밀도는 DNS 가 가장 높아서, 화염의 근본적인 특성에 대해 연구를 할 때 매우 유용합니다. 하지만, DNS는 매우 높은 계산 자원량을 필요로 하고 있어서, 아주 작은 영역을 계산할 때도 많은 시간이 소요됩니다. 따라서, 실제 엔진개발시 DNS는 적합하지 않고 (엔진은 큰 사이즈와 빠른 계산을 필요로 합니다), RANS 방법론을 많이 활용하고 있습니다. RANS는 빠른 계산을 할 수는 있지만, 정확도가 다소 낮은 편입니다. DNS와 RANS 사이의 방법론이 LES이며, 미래에는 LES가 엔진 개발에 보편화되어 활용될 수 있을 거라 생각합니다.

<그림 2. (a) DNS of an oscillating flame holder, (b) LES of a swirl flame, and (c) RANS of a hydrogen>

원문 신동혁 교수[donghyuk.shin@kaist.ac.kr]

편집 이은혁[lehx01@kaist.ac.kr]

Comment 0

- Total

- 56호

- 55호

- 54호

- 53호

- 52호

- 51호

- 50호

- 49호

- 48호

- 47호

- 46호

- 45호

- 44호

- 43호

- 42호

- 41호

- 40호

- 39호

- 38호

- 37호

- 36호

- 35호

- 34호

- 33호

- 32호

- 31호

- 30호

- 29호

- 28호

- 27호

- 26호

- 25호

- 24호

- 23호

- 22호

- 21호

| No. | Subject |

|---|---|

| Notice | 자유기고 모집 |

| Notice | Fund Raising |

| 10 |

항공우주공학과 News

|

| 9 |

학부생 소식

|

| 8 |

특집 인터뷰 (신동혁 교수)

|

| 7 |

동문 인터뷰 (한서대학교 이훈희 교수)

|

| 6 |

Research Highlight (전은지 교수)

|

| » |

연구실 탐방 (연소 모델링 연구실, 지도교수 : 신동혁 교수)

|

| 4 |

항공우주 이야기 (Zipline 자율 배송 드론)

|

| 3 |

Photo Album

|

| 2 |

자유기고 모집

|

| 1 |

Fund Raising

|