Research Highlight (강혜빈 박사과정)

- 수소터빈 개발을 위한 군집 수소 화염의 고주파/고진폭 연소진동 메커니즘 규명 -

지구온난화와 같은 기후위기에 대응하여 전세계적으로 온실가스 저감을 위한 노력이 이루어지고 있다. 특히 총 이산화탄소 배출량의 70% 이상을 차지하는 에너지 발전 산업의 경우 수소/암모니아와 같은 무탄소 연료로의 전환이 탄소중립 달성에 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 현재 국내외 대형 가스터빈 제조사를 중심으로 수소를 이용한 가스터빈 연소기술 개발이 활발히 진행되고 있으며, 건식 저 NOx 연소기 기준 수소 혼합비 최대 50%까지 실증이 완료된 것으로 보고되고 있다.

이처럼 고농도의 수소 혼소, 궁극적으로 수소 전소 가스터빈 개발이 어려움을 겪는 이유는 기존 탄화수소 계열과 비교하여 수소 연료가 매우 다른 연소 특성을 가지기 때문이다. 수소 화염의 특징으로는 화염 속도의 증가, 화염 온도의 증가, 높은 반응성, 넓어진 가연 한계 등이 있다. 특히 수소의 난류 화염 속도는 메탄 화염 대비 최소 10배 이상으로 알려져 있다. 따라서 기존 천연가스용으로 설계된 연소 시스템에 수소 연료를 그대로 적용할 경우 <그림 1-(b)>와 같이 화염이 노즐 상류로 전파하는 역화(flashback) 현상이 발생할 수 있으며, 이를 방지하기 위해 새로운 방식의 노즐 설계가 요구된다.

<그림 1> 화염역화 현상(a), 역화 발생에 의한 노즐 손상(b)

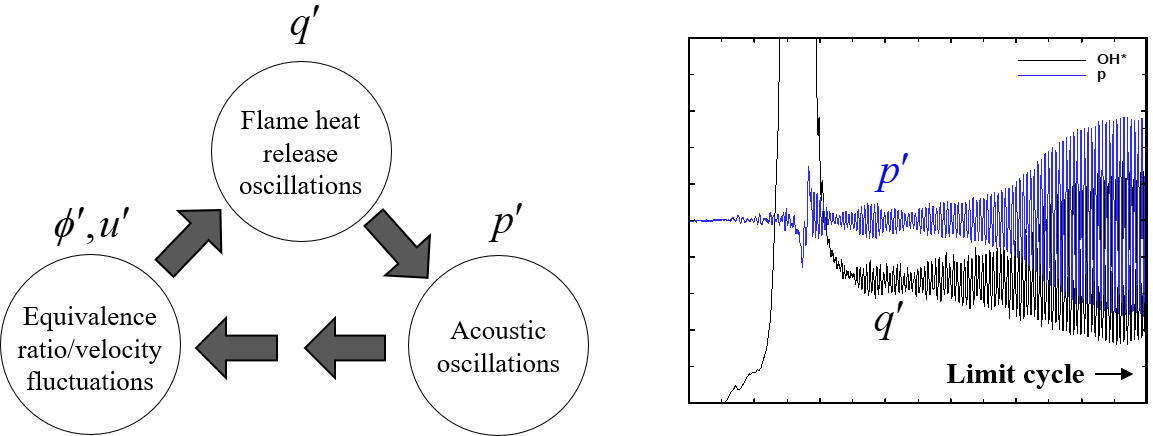

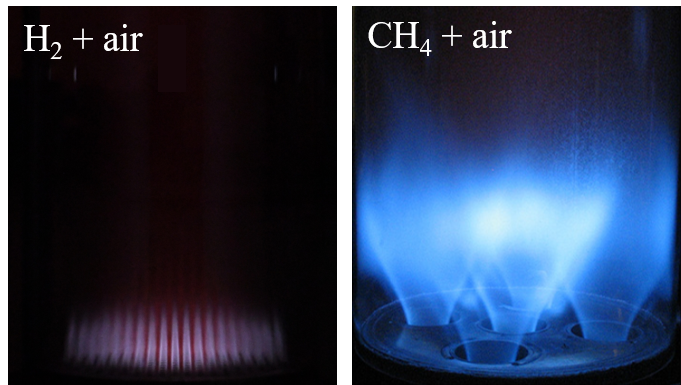

안정적인 수소 가스터빈 연소기술 개발을 위해서는 연소불안정(combustion instability) 현상에 대한 이해 또한 중요하다. 연소불안정은 시스템의 음향장과 난류 화염이 공진 결합하여 연소실 내부에 고 진폭의 압력파가 발생하는 현상으로 전체 시스템에 큰 진동과 소음, 구조적인 손상을 유발할 수 있다(<그림 2> 참고). 근본적으로 입구 조건에 대한 상당한 비선형 특성을 내포하고 있어 실제 계측 데이터의 확보가 매우 중요하다. 그간 학계에서는 연소불안정 현상을 규명하고 예측하기 위해 다양한 실험적/수치적 연구를 수행해왔으나 대부분 스월 노즐에서 천연가스 기반의 연료에 초점을 두었다. <그림 3>에 보이듯 좌측의 예혼합 수소 화염은 우측의 예혼합 메탄 화염과 비교하여 매우 작고 조밀한 형태를 가지며, 이는 기존 천연가스 데이터로는 수소 화염의 불안정성 예측이 매우 어려움을 의미한다.

<그림 2> 연소불안정 발생 메커니즘

<그림 3> 예혼합 수소 화염(좌측)과 예혼합 메탄 화염(우측)

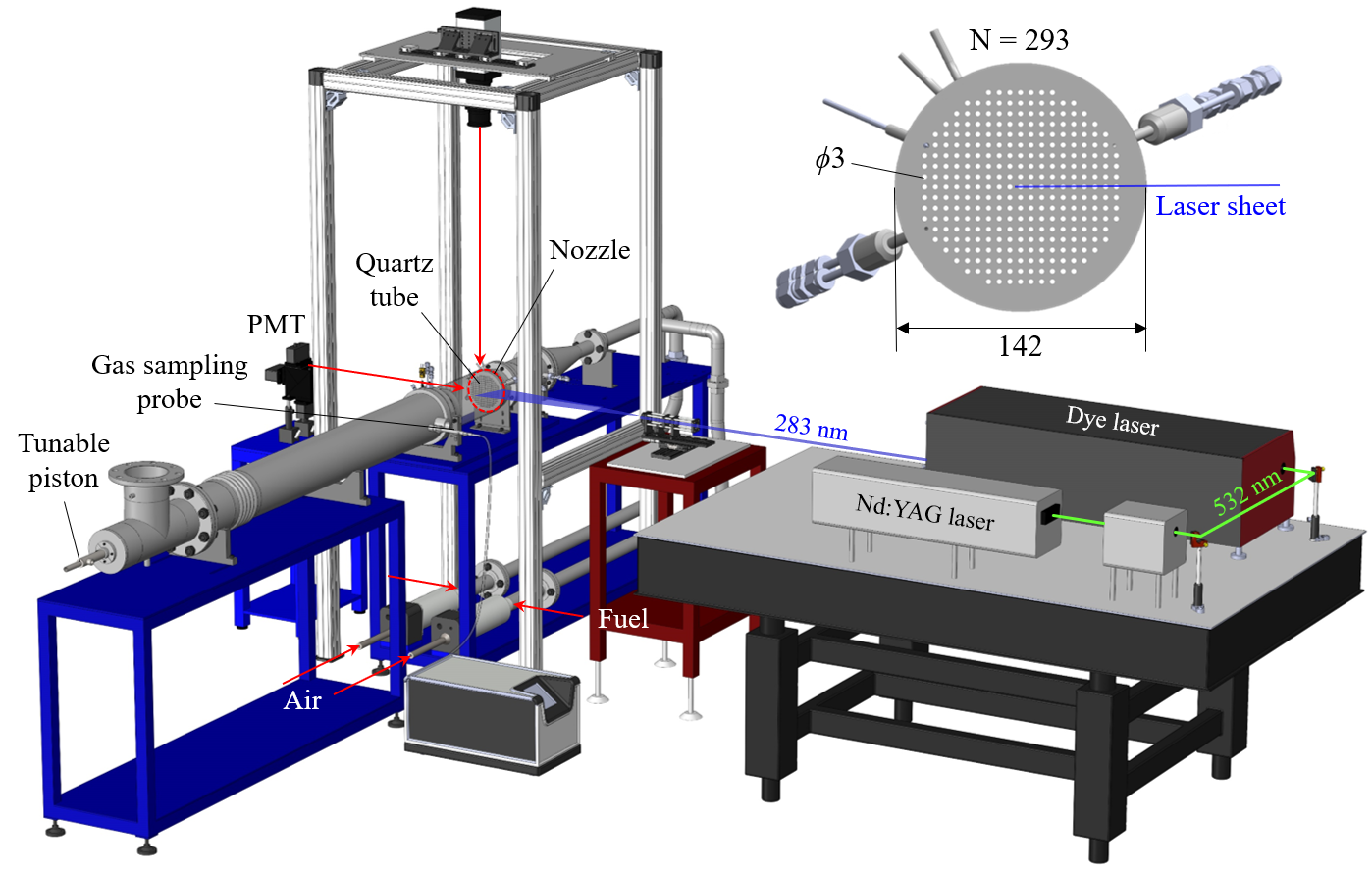

본 연구에서는 다양한 운전 조건에서 예혼합 수소 화염의 불안정 특성을 파악하고 화염 이미지를 획득하여 군집 수소 화염에서 나타나는 연소진동 메커니즘을 이해하고자 한다. 먼저 안정적인 수소 전소 시험을 위해 <그림 4>의 우측상단과 같이 밀리미터 스케일의 수소-공기 제트 화염이 다발로 이루어진 군집 노즐을 설계하였다. 이러한 방식은 노즐은 고속 유동 분출로부터 역화 위험성을 제거할 수 있고, 반응물의 체류 시간 감소로 인해 질소산화물 저감 또한 기대할 수 있다. 실험 결과 소형 다중노즐 배열은 수소 화염의 역화 현상을 효과적으로 억제하였으며, 좁은 직경의 노즐 전후에서 발생하는 차압 또한 연소기 전체 효율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 확인되었다.

수소 화염의 열-음향 특성을 살펴보기 위해 동압 센서와 광증배관을 이용하여 각각 압력 섭동 및 열 방출률 섭동을 계측하였다. 획득한 두 신호에 대해 시계열 분석, 고속 푸리에 변환, 힐베르트 변환 기법 등을 적용하여 불안정 주파수, 진폭, 두 신호 간 위상차 등을 추출하였다. 다음으로 화염 구조 및 불안정한 화염 거동을 가시화하기 위해 자발광 및 레이저 진단을 이용한 이미지 계측을 수행하였다. 자발광 이미지는 수소 화염에서 방출되는 OH* 강도를 측정하기 위해 ICCD 카메라에 310 nm 파장대의 필터를 부착하여 획득한다. 전체 화염의 구조와 거동을 살펴보는데 용이하나 시선 방향으로 적분된 정보를 제공하는 한계점이 있다(<그림 5-(a)> 참고). 한편 OH 평면 레이저 유도 형광법은 수소 화염에 평면 레이저 시트를 조사한 후 여기된 OH 라디칼을 계측한다. 화염면의 상세한 구조를 정량화하고 화염의 열 방출률을 직접적으로 이해하는데 사용될 수 있다(<그림 5-(b)> 참고).

<그림 4> 예혼합 수소 전소 실험에 사용된 연소기와 장비

실험 결과 비교적 좁은 주파수 영역에서 진동하는 메탄 화염과 달리 수소 화염은 불연속적인 모드 천이를 동반하며 400 Hz 부터 1800 Hz 사이 넓은 주파수 영역에서 고진폭 불안정 섭동을 나타냈다. 해당 주파수는 헬름홀츠 방정식 기반의 저차 네트워크 모델링을 통해 종 방향 3차에서 8차 모드에 해당하는 것을 확인하였다. 본 연구실의 졸업생인 이태송 박사는 더 좁은 폭의 슬릿 노즐에서 수소 전소 실험을 수행하여 약 3 kHz 이상의 횡 방향 연소불안정이 발생하는 것을 처음으로 관찰하였다.

앞서 기술한 연소진동 메커니즘을 이해하고자 군집 수소 화염의 동역학적 거동을 살펴보았다. <그림 5>부터 <그림 7>은 각각 불안정 주파수 421 Hz, 597 Hz, 1717 Hz에서 계측된 화염 이미지로 가장 낮은 주파수와 높은 주파수는 약 4배 가량 차이가 존재한다. 먼저 상대적으로 낮은 당량비 조건일 때 421 Hz에 결합하여 불안정한 화염은 위상 0°부터 60° 사이에서 전체 화염의 소염 및 재점화를, 위상 180°부터 240° 사이에서 화염과 와류 간의 강한 상호작용을 발생시키며 불안정 주기 동안 비교적 복잡한 움직임을 나타내었다. 특히 위상 120°와 180°에서 계측한 이미지를 살펴보면 노즐 중앙에 위치한 수소 화염은 비교적 안정적으로 고정되어있는 반면 가장자리에 위치한 화염은 노즐에 부착되지 못하고 하류에 떨어져나가며 전체 반응장에 대규모 비대칭 진동을 발생시켰다.

<그림 5> 421 Hz에 결합한 불안정한 수소 화염의 거동

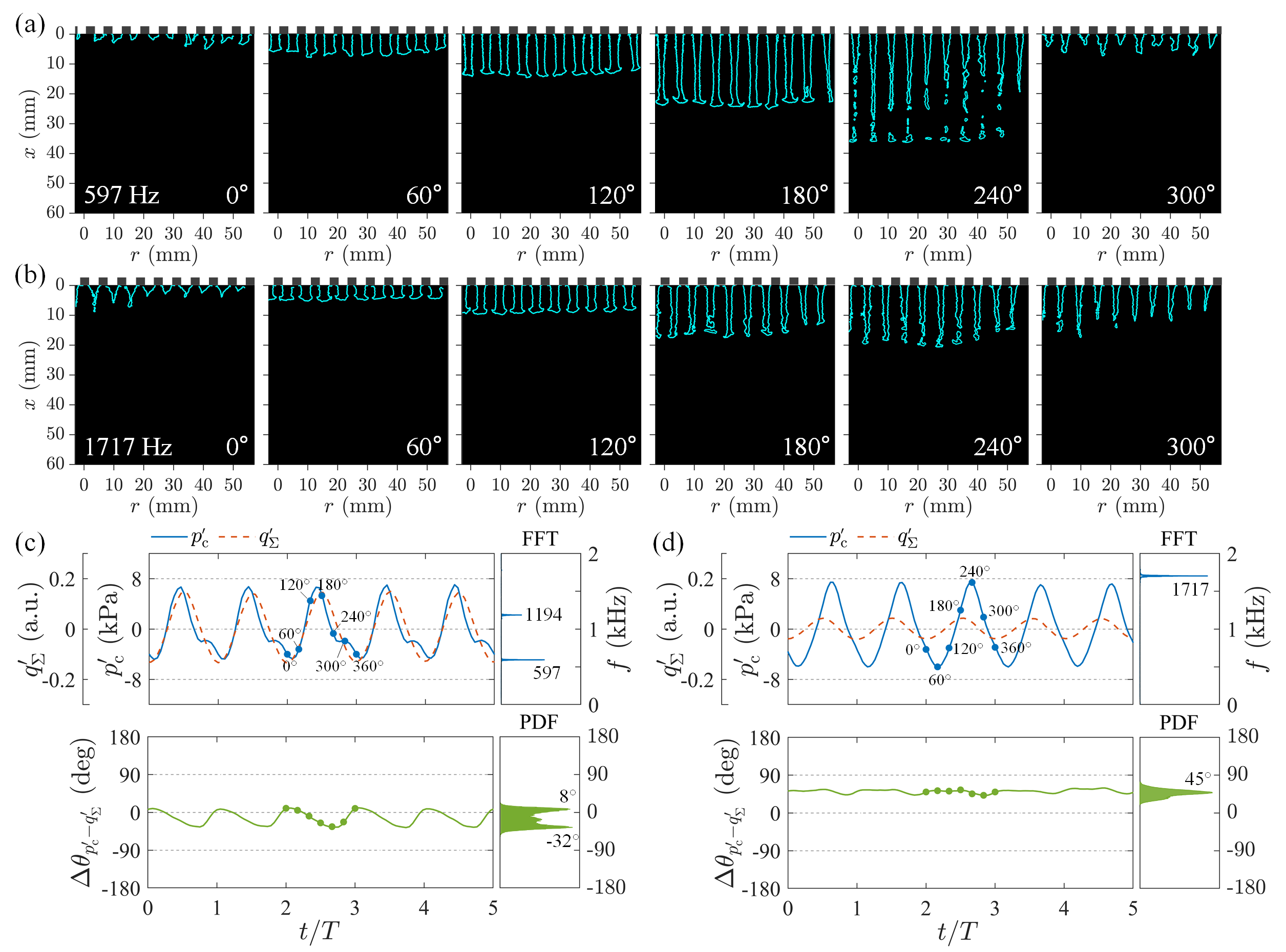

다음으로 주파수가 소폭 증가한 <그림 6>의 597 Hz 조건의 경우, 앞서 발생한 인접 화염 간의 상호작용은 더 이상 관찰되지 않았으며, 수소 제트 화염들은 유동 방향으로 팽창하고 수축하는 움직임을 반복한다. 특히 <그림 6-(b),(c)>를 보면 위상 180°부터 양 화염면이 병합되기 시작하여 위상 240°에서는 화염 끝 부분이 떨어져 나가는 pinch-off 현상이 특징적으로 관찰된다.

<그림 6> 597 Hz에 결합한 불안정한 수소 화염의 거동

마지막으로 두 불안정 주파수, 597 Hz와 1717 Hz에서 관찰된 수소 화염 거동을 <그림 7>에서 비교하였다. 화염면은 평면 레이저 유도 형광법으로 촬영된 이미지로부터 OH 라디칼 강도가 최대 구배를 나타내는 지점을 계산하고 영상 필터와 이진화 기법을 연속적으로 적용하여 추출하였다. 현저한 주파수 차이에도 불구하고, 독립적으로 분포한 수소 제트 화염이 유동 방향으로 팽창-수축하는 움직임이 유사하게 관찰되었다. 하지만 1717 Hz에서 진동하는 경우 반응물의 최대 침투 깊이는 약 20 mm로 덤프면에서 비교적 가까운 곳에 위치하고, 낮은 주파수 조건에서 관찰된 소염과 재점화 현상이 감소하였다. 즉, 수소 화염은 구조적으로 가장 단순한 움직임을 통해 고주파/고진폭 섭동을 유지하였으며, 반대로 화염 거동이 복잡해질수록 짧은 시간동안 고주파 진동을 야기시키는 에너지를 충분히 공급하지 못하였다. 이는 군집 수소 제트 화염의 동역학적 거동과 불안정 주파수 간의 trade-off 관계로 이해할 수 있다.

<그림 7> 597 Hz 및 1717 Hz에 결합한 불안정한 수소 화염의 거동

앞서 기술한 실험 결과를 바탕으로 미국의 General Electric 사와 수소터빈 반응유동 예측을 위해 고정밀 대와류수치해석 관련 공동연구를 진행하고 있으며, 후속 연구에서는 비선형 시스템 해석을 통해 수소 화염의 불안정 현상을 예측할 계획이다. 본 연구결과는 광범위한 운전조건에서 수소 군집 화염을 거동을 실험적으로 고찰하였다는 것에 의의가 있으며, 향후 수소터빈 개발에 있어 고주파 불안정 제어를 위한 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다.

[1] H. Kang, K.T. Kim, Combustion dynamics of multi-element lean-premixed hydrogen-air flame ensemble, Combustion and Flame, 233, 111585.

[2] T. Lee, K.T. Kim, High-frequency transverse combustion instabilities of lean-premixed multislit hydrogen-air flames, Combustion and Flame, 238, 111899.

원문 강혜빈[hyebink@kaist.ac.kr]

편집 정바울[bwchung@kaist.ac.kr]

Comment 0

- Total

- 56호

- 55호

- 54호

- 53호

- 52호

- 51호

- 50호

- 49호

- 48호

- 47호

- 46호

- 45호

- 44호

- 43호

- 42호

- 41호

- 40호

- 39호

- 38호

- 37호

- 36호

- 35호

- 34호

- 33호

- 32호

- 31호

- 30호

- 29호

- 28호

- 27호

- 26호

- 25호

- 24호

- 23호

- 22호

- 21호

| No. | Subject |

|---|---|

| Notice | 자유기고 모집 |

| Notice | Fund Raising |

| 344 |

항공우주공학과 News

|

| 343 |

신규 사업 소개 (복합 화학반응을 포함한 극초음속 다원자 혼합물 유동의 입자기반 해석기법 개발)

|

| 342 |

연구실 탐방 (전기추진 및 이온빔 응용 연구실 연구실)

|

| 341 |

연구실 탐방 (Space Testing And Research 연구실)

|

| 340 |

학부생 소식 (2025 봄 해피아워 개최)

|

| 339 |

특집 인터뷰 (이동호 교수)

|

| 338 |

동문 인터뷰 (Caltech 연구원 서종은 박사)

|

| 337 |

Research Highlight (이상봉 교수)

|

| 336 |

항공우주 이야기 (민간 무인 탐사선 블루 고스트 달 착륙)

|

| 335 |

Photo Album

|

| 334 |

항공우주공학과 News

|

| 333 |

연구실 탐방 (익스트림역학 및 멀티피직스 연구실)

|